Des jeunes de la Maison d’accueil et d’orientation du Clos des Rosiers, à Châtillon, ont participé à un atelier photo qui a donné lieu à une exposition présentée lors de la Fête de l’Humanité. Ces clichés sont des portraits, mais pas seulement : ils ont permis aux jeunes du foyer, marqués par des parcours migratoires souvent difficiles, de se réapproprier leur image et de renforcer leur estime de soi.

La méthode « photo-voix » : quand la photographie donne la parole aux photographiés.

© Simon Ungeschiekt

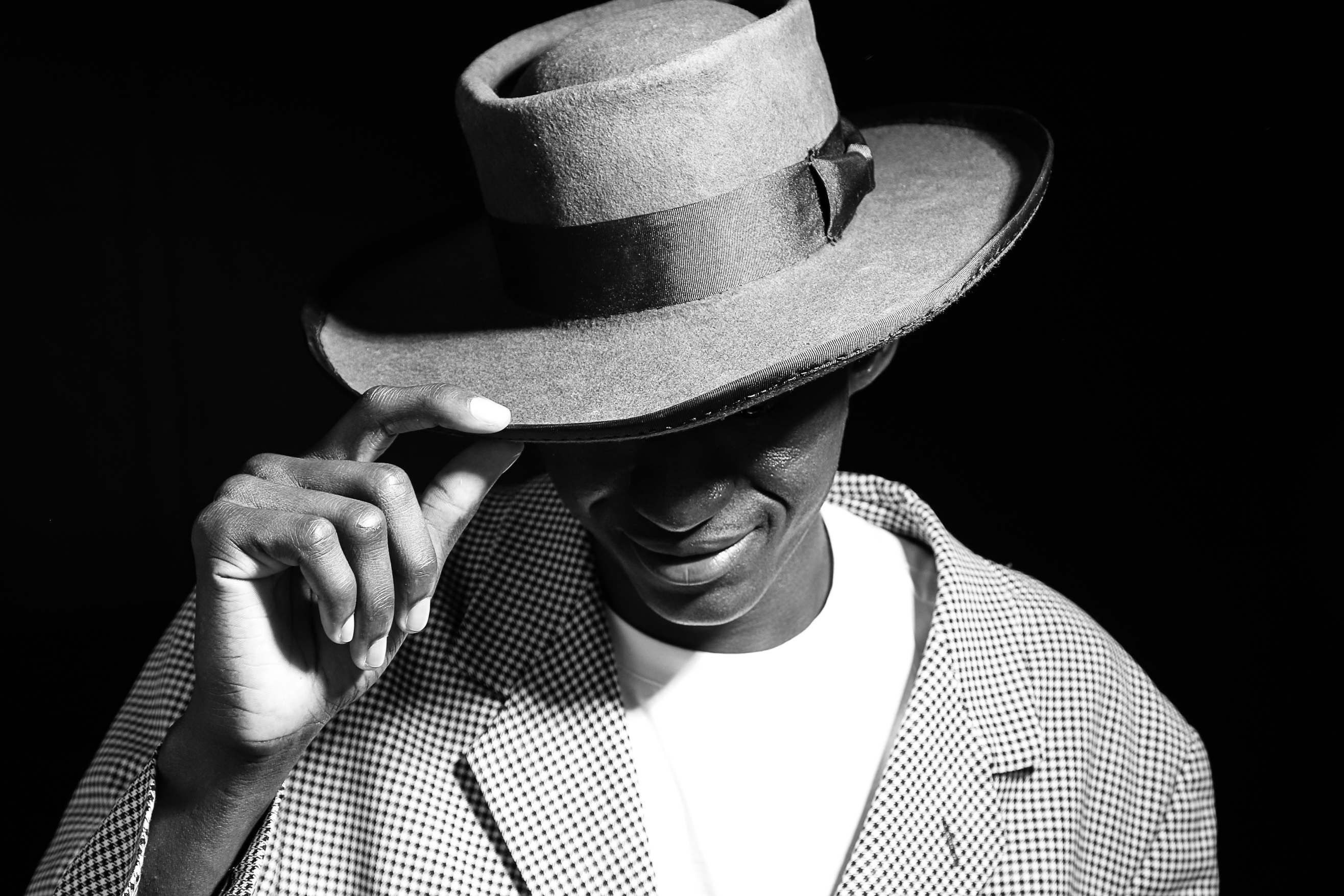

Le sourire aux lèvres et son chapeau tenu du bout des doigts, Lamine* pose fièrement devant la caméra. Comme d’autres jeunes du Clos des Rosiers, il a participé à un atelier de photographie animé par Simon Ungeschiekt, intervenant social et responsable de l’animation dans ce foyer pour mineurs isolés étrangers de France terre d’asile. Depuis 2020, ces ateliers sont devenus un véritable rendez-vous pour les jeunes.

« Je m’intéresse personnellement à la photographie et à l’image en général. J'ai commencé ces ateliers dans le but de partager cette passion avec les jeunes accueilli·es et de leur donner l'occasion de découvrir la photo et de pouvoir manipuler du matériel. », témoigne Simon.

Pour concevoir ces ateliers, il s’est inspiré des méthodes de photographie participative ou « photo-voix »1. Apparue à la fin des années 1990, cette pratique a été pensée comme un outil permettant à des personnes marginalisées de raconter leur histoire. Elle offre un espace de (re)découverte de soi et des autres.

Poses, tenues, attitudes... Avec le projet « À travers mon regard », ce sont les jeunes qui choisissent ! C’est l’occasion pour eux de se réapproprier leur image, de choisir comment ils veulent être perçus et de s’affranchir des étiquettes, parfois négatives ou victimaires, que peuvent leur attribuer la société ou les médias.

« Trop souvent, dans l'espace public, l'image des mineur·es isolé·es et des personnes migrantes est instrumentalisée à leur insu. Il était donc important de leur donner le pouvoir de choisir ce qu'ils voulaient montrer d'eux, de leur redonner le pouvoir sur leur image. », explique Simon.

Ici, les modèles deviennent sujets et acteurs de leur image, et non plus objets des regards.

Permettre aux jeunes de se réapproprier leur image et leur récit

© Simon Ungeschiekt

L’objectif de ces ateliers est d’accompagner un processus de reconstruction pour des jeunes qui, pour la grande majorité, ont vécu un parcours d’exil éprouvant qui a pu blesser leur corps et l’image qu’ils ont d’eux-mêmes.

« J’ai dormi trois ans sur un terrain. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas cela », « J’ai eu la malchance de devoir fouiller les poubelles parce que je ne savais pas où aller », « Il faut le vivre pour le comprendre » témoignent trois jeunes.

Quelle image a-t-on de soi lorsqu’on a connu des parcours douloureux, souvent ponctués de violences, alors que l’on traverse l’enfance ou l’adolescence ? Ces ateliers ont permis aux jeunes de prendre le temps de réfléchir à la perception qu’ils ont d’eux-mêmes, une étape essentielle dans leur construction.

« À travers ces ateliers et cette exposition, il y avait la volonté de valoriser les jeunes, de les faire se sentir beaux et fiers », ajoute Simon.

Un espace pour tisser des liens et se réinventer

© Simon Ungeschiekt

Devant l’objectif, les jeunes expérimentent, s’amusent et jouent des rôles. Ils révèlent des facettes méconnues de leur personnalité et imaginent ce qu’ils pourraient devenir. Cette approche photographique agit aussi comme une forme de thérapie collective, un moyen de se retrouver ensemble, autour d’ateliers qui sortent de l’ordinaire et d’espaces de partage qui reflètent la pluralité et la complexité des parcours de chacun.

« J’ai décidé de participer à l’atelier photo car j’aime participer aux activités qui me sont proposés. Les photos font des souvenirs et laissent une trace de mon passage au Clos des Rosiers. Parfois je les regarde et ça me fait du bien. Je me rappelle que j’ai des amis au foyer », témoigne Ahmed*.

Les images circulent : en fonds d’écran, affichées sur les murs des chambres, partagées sur TikTok… Elles permettent aux jeunes de d‘exprimer leur fierté de se montrer.

À travers ces photos, les jeunes reprennent confiance en eux et explorent leurs possibles. « Mon rêve est de devenir footballeur mais je sais que cela sera dur », confie Ousmane*. « Je rêverais de retourner au pays plus tard pour aider ma famille », ajoute Daniel*. « Je souhaiterais étudier et fonder une famille en France et participer à des ateliers d’opéra », poursuit Issa*.

Rêves et revendications se mêlent. L’atelier devient aussi un espace pour faire entendre des messages.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des enfants, les jeunes ont tenu à mettre en avant la nécessité de défendre « le droit d’être protégé contre toute forme de discrimination et le droit d’expression pour tous les enfants. »

Cette démarche libératrice s’inscrit pleinement dans la volonté des établissements de France terre d’asile accueillant des mineur·es isolé·es étranger·ères d'offrir un espace aux jeunes pour (re)prendre confiance en eux, faire face à leurs difficultés et réfléchir à leurs propres rêves et revendications, afin de se construire un avenir serein.

*Les prénoms ont été modifiés

1. Le concept de « photo-voix » a été formalisé par C. Wang et M. Burris en 1997 dans un article intitulé « Photovoice Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment.